CROSSTALK

JASRI理事長賞座談会

公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)では毎年、優れた研究業績や業務改善などの功績を残した職員を表彰しています。

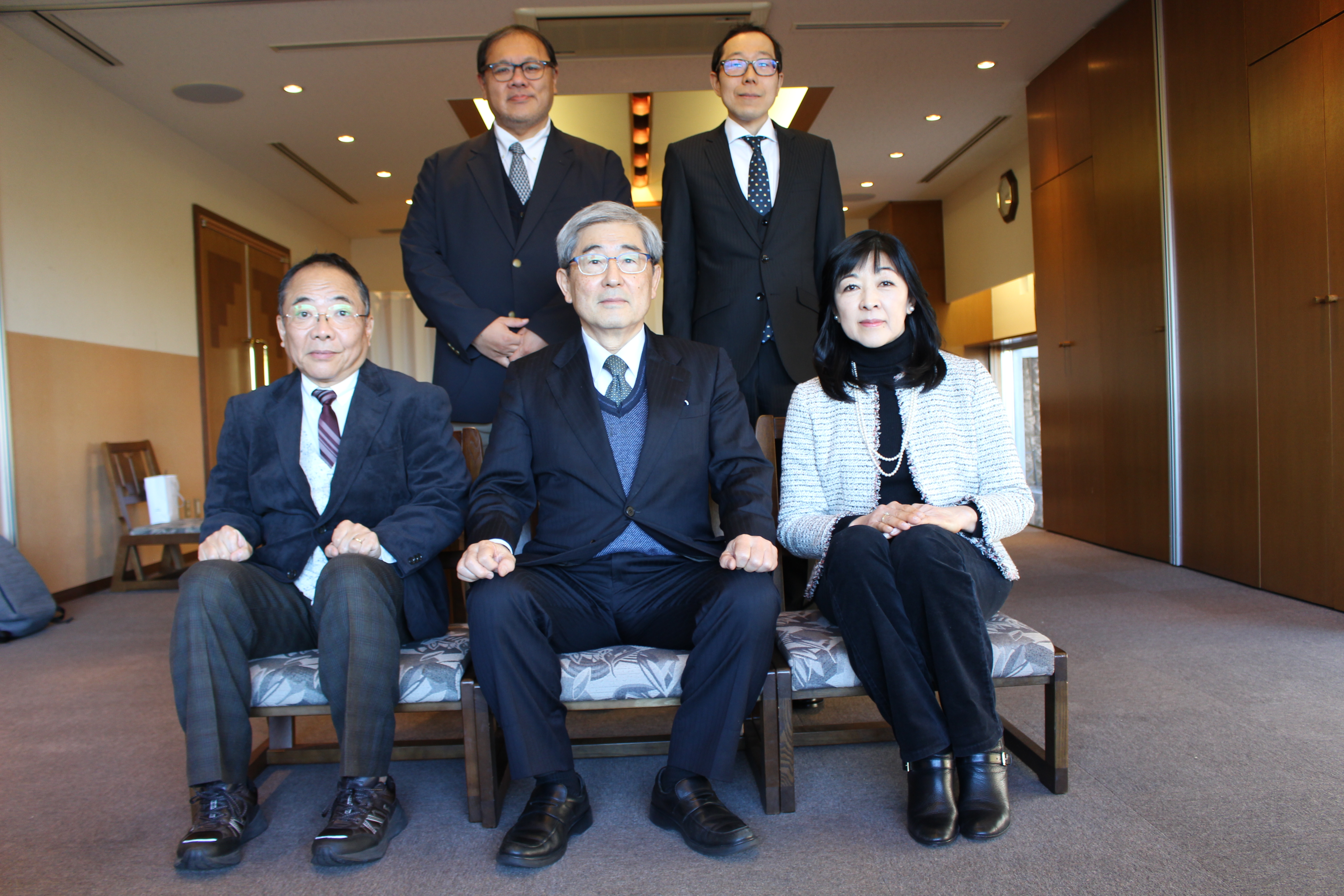

今回も科学技術部門、業務改善部門、特別功績部門の3部門において選考を行った結果、次の10名が表彰されました。

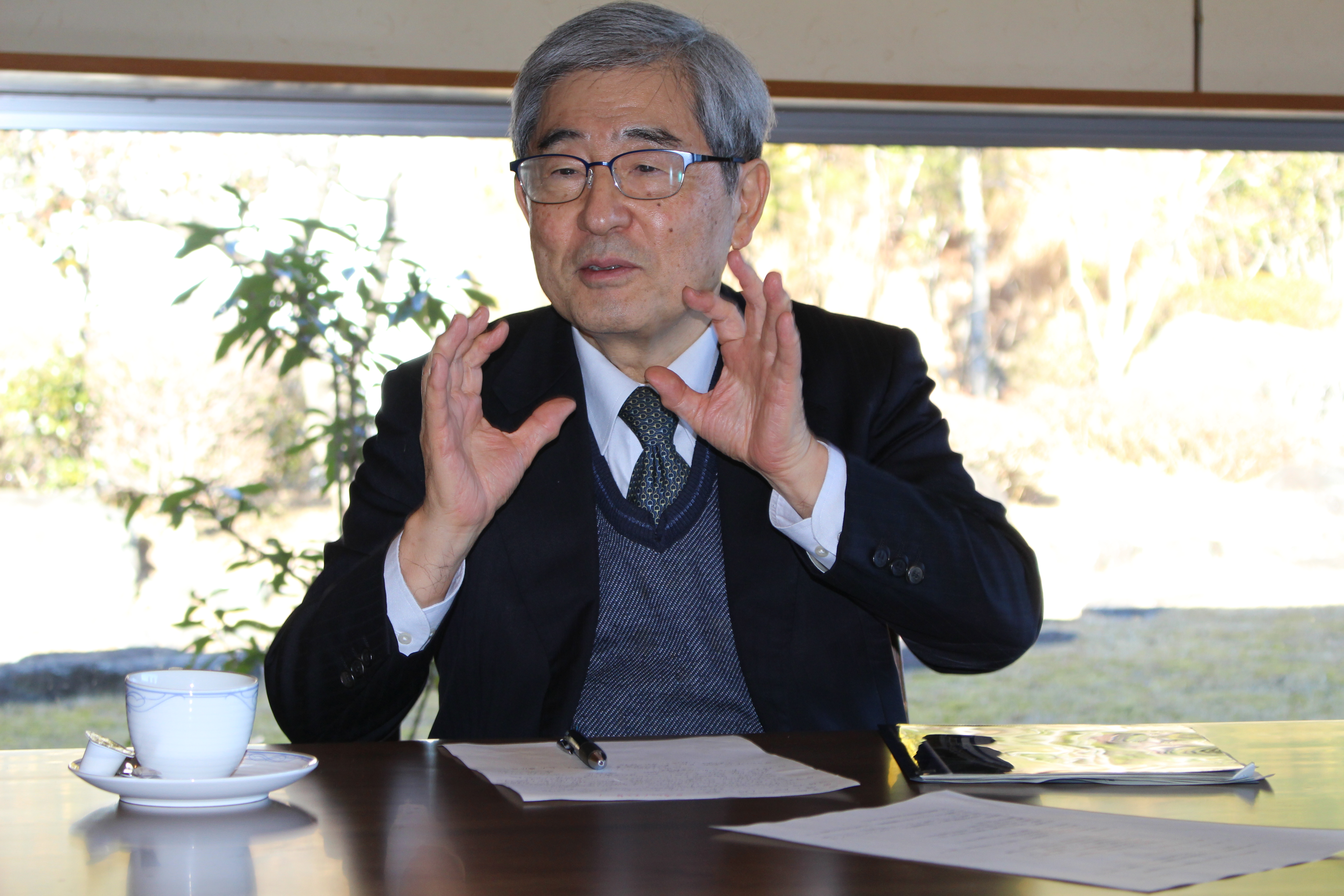

表彰を記念して雨宮理事長と行われた座談会の様子を紹介します。

公益財団法人高輝度光科学研究センター(JASRI)では毎年、優れた研究業績や業務改善などの功績を残した職員を表彰しています。

今回も科学技術部門、業務改善部門、特別功績部門の3部門において選考を行った結果、次の10名が表彰されました。

表彰を記念して雨宮理事長と行われた座談会の様子を紹介します。

回折・散乱推進室 粉末回折・全散乱チーム 研究員

業績「ハイスループットPDF測定装置の開発」

加速器部門 加速器機器グループ 真空チーム 特別嘱託研究職員

業績「SPring-8 蓄積リング真空システムの長年にわたる高性能化と高安定化」

利用推進部 共用推進課 総合職員

業績「海外ユーザーにかかる安全保障輸出管理の業務フロー構築」

利用推進部 共用推進課 契約職員

業績「海外ユーザーにかかる安全保障輸出管理の業務フロー構築」

利用推進部 共用推進課 総合職員

業績「海外ユーザーにかかる安全保障輸出管理の業務フロー構築」

業績「ユーザー満足度に係る成果指標の導入」

企画人財部 人事課 総合職員

業績「海外ユーザーにかかる安全保障輸出管理の業務フロー構築」

安全管理室 総合職員

業績「財団における安全管理、特に最近の化学物質取扱いに関する諸規程等整備・策定による顕著な貢献」

安全管理室 特任専門職員

業績「財団における安全管理、特に最近の化学物質取扱いに関する諸規程等整備・策定による顕著な貢献」

安全管理室 特任専門職員

業績「財団における安全管理、特に最近の化学物質取扱いに関する諸規程等整備・策定による顕著な貢献」

放射光利用研究基盤センター 技術支援チーム 特任専門職員

業績「SPring-8 利用技術支援の長年にわたる功績」

雨宮 はじめに、今回受賞の対象となった業績について次の4つの観点からお話を聞かせてください。 第1に受賞された業務を行うに至ったキッカケやモチベーション、第2は苦労や創意工夫された点、第3として嬉しかったこと、そして第4が今後取り組みたいテーマです。

大石 元々メーカー出身で、こちらの真空システムの設計、製作から据付までを担当していたので、募集があったときに手をあげました。 自分が一番よくわかっているつもりでしたが、実際に関わってみるとそうでもなく、いろいろな方からの指導を受けて何とかやってこれました。 苦労したのは強いエネルギーを受けている放射吸収体の交換ですが、まわりから助けてもらえたのが嬉しかったですね。 定年後にもNano Terasuの設計に関わらせてもらい、今後は若い人たちへのノウハウの伝授を心がけています。

雨宮 加速器関連は、特にチーム力の問われるセクションですね。利用者への対応も含めてコミュニケーションがとても重要だと思います。 リモート化が進んできたとはいえ、対面のコミュニケーションは欠かせませんね。では、山田さん、お願いします。

山田 以前からPDF解析(※1)に時間がかかるのが問題で、SPring-8Ⅱに向けたテコ入れとして測定系を新たに導入したのがキッカケです。 新規装置の導入にはトラブルがつきものですが、技術支援チームのサポートのお陰で滞りなく立ち上げられたのが何より嬉しかったです。 今後はSPring-8Ⅱの強い光源を活かして、より時間分解能の高い測定などに踏み込んでいければと思います。

雨宮 将来構想として、何か特に測定したい物理現象などはありますか。

山田 これまでアプローチできなかった高速で時間変化するサンプル、たとえば電池系の材料などに取り組んでみたいです。

雨宮 ぜひ強みを活かしてチャレンジしてください。続いて業務改善部門の皆さん、まず佐藤さんからお願いします。

佐藤 きっかけは、海外の様々な国からのユーザー受け入れです。その際に安全保障輸出管理上の「該否判定手続(※2)」についての検討を行いました。 利用者支援における役務提供について手続を進める必要がありました。安全保障輸出管理については、他部署やビームライン担当の研究者とも連携しながら体制を整えています。 苦労したのは、様々な部署と連携を取りながらのタイムマネジメントです。 我々の使命はユーザーや研究者のサポートですから、今後もサポート体制を充実させていきたいと考えています。

松田 2017年に派遣職員として戻って来たのですが、その前に貿易事務や入管の仕事を経験していたので、それらバックグランドとして持っていたノウハウを活かせるポジションに就かせてもらえたのが何より嬉しかったです。

垣口 少し内情をお話すると、JASRIとして至急体制を整える必要がありました。具体的には規程の改正とまでいかなくても、細則・要領などを追加して経産省のお墨付きを得られるレベルが求められていました。 その際に利用推進部のカウンターパートであったのが、当該業務の経験のある佐藤代理でしたからスムーズに進められました。 規程等改正の翌年に経産省の立入検査が入り、100点満点とはいきませんでしたが、致命的な問題なくパスできたのがよかったです。

池端 私は安全保障の中の「みなし輸出管理の明確化」(※3)に伴う対応を担当しました。2022年5月の話ですが、当時のJASRIでは対応していなかったので、他機関の先行事例を参考に体制を整えていきました。 現在は既にルーティン化されていて、スムーズに流れています。

雨宮 業務改善に関する内容ですが、どの部署にも共通する重要な指摘が含まれていると思いました。まず仕事を進めていくと、常に新たな問題が生じます。問題が発生した時点でそれを鋭敏に感じ取る能力が肝要ですね。 見逃して放置すると、いずれ大きな問題となる。そうなる前に先取りして対処する。業務改善に関わった皆さんの行動の迅速さはすばらしいと思います。 タイムリーに対応するためには、日々忙しいながらも一定の余裕を保っている必要があります。皆さんも自分たちのペースを掴んでいたので、対応できたのだと思います。 松田さんはバックグラウンドを活かせたとのお話ですが、与えられた仕事をきちんとこなしていたからこそ、自分のスキルアップにつながったのでしょう。 垣口さんのカウンターパートのお話ですが、業務を進める上で必ず出てくるオーバーラップ部分とギャップ部分をいかに調整するかが大切だと思いました。佐藤さんのお話では、若い人への継承の大切さを感じました。 自分のやっている仕事を、どのように手放すかも年配の人間が考えるべきポイントです。続いて安全管理室の皆さん、お願いします。

田中 規程の改定については、法律改正がきっかけとなっています。その際に苦労したのが、改正に関する詳しい情報が出てこなかった点です。教育会に参加したり、法律を読み込みながら、義務化されている内容と努力義務を見極めていきました。 結果的に稟議が通り、新たな規程が公布されたのが何より嬉しかったです。今後も改定が必要だと思いますから、常に情報収集に努めながら対応していきたいと思います。

高橋 化学物質管理規程の改定については、実は10数年前から改定に取り組もうとしながら、これまでに2回頓挫しています。けれども今回、3度目の正直で改定できました。 具体的には化学薬品管理規程から化学物質管理規程へと変えられたのが何より嬉しかったです。今後の取り組みとしては、動物と遺伝子組み換えを追加していきたいと考えています。

中野 私は過去の経緯については詳しくないのですが、化学物質の危険性や関連法規については専門知識がありました。今回は、年々複雑になる法令をJASRIの業務実態に合わせて規程に落とし込む作業に、特に頭を悩ませました。 現在は化学物質の担当から離れていますが、これまでの経験を活かしながら、他部署との連携がより円滑に進むように力を尽くしたいと思っています。

雨宮 安全に関わる部門は、いわば縁の下の力持ちです。その際に強調しておきたいのが、何も問題がないのは決して当たり前の状態ではなく、その状態を保つために尽力している人がいるという事実です。 表立っては特に評価されない仕事だけれども、やるべき課題を確実にこなしてくれているからこそ何ごとも起こらない。そのような業務を高いモチベーションを保って遂行できるのが、真のプロフェッショナルだと思います。 法改正への対処にしても、現場を知っているからこそ法律との橋渡しができる。現実と理想の両方を理解してこそ両者の橋渡しをできる。人生と似たようなところがありますね。 高橋さんには今後、ぜひ動物部門にチャレンジしていただきたいし、中野さんは他部署との連携に力を発揮してもらえたらと思います。では池端さん、お願いします。

池端 2019年2月、SPring-8、SACLAの中間報告書においてユーザー満足度という視点の導入が決まりました。顧客満足度についてはアンケートでの対応を考え、その際にはできるだけ多くの人に回答してもらうために一工夫しました。 具体的には実験責任者全員が課題終了後に提出するビームタイム終了届にアンケートへのリンクを付けて、回答するとビームタイム終了届が提出できるようにしました。 さらに顧客ロイヤリティを測る指標として、グローバルスタンダードにもなっているNPS(※4)を導入しました。 アンケート結果からは、非常に満足していただいていることが伺えます。今後はアンケートに書いてもらった自由記述回答を分析したいと考えています。

雨宮 利用者の満足度を的確に掴むのは、とても重要なテーマです。単にアンケートを取るのではなく、評価してもらう切り口の設定もよく考えられています。 『JASRI Vision 2030』の中でも「多様化する利用者ニーズに的確に応える利用者支援とそれに向けた仕組みつくり」を要点として掲げています。 その仕組みつくりには、利用支援はもとより課題申請や窓口相談、さらには福利厚生までが含まれています。 そのための利用者ニーズの把握については、今後取り組まれる自由記述回答の分析に期待します。では小口さん、よろしくお願いします。

小口 私の場合は皆さんのような1つのテーマに対してではなく、長年にわたる功績を対象としていただいています。 ですからひと言でまとめるなら、たまたまいい時代にいい役回りをさせていただいた結果だと受け止めています。今後もできる仕事を淡々と続けさせていただけたらと考えています。

雨宮 では、職員のモチベーションが上がる職場環境について、どのように考えればよいか。皆さんの考えや要望などを教えてください。

大石 チーム内の会議などで若手を指導する必要性に気づきました。その狙いは、彼らに大きな会議でも堂々と発表できるスキルを身につけてもらうことです。 積極的に発表できるネタを揃えるなど準備するよう、若手に指導してあげる必要を感じています。

雨宮 大石さんご自身の取り組みであり、同時に職員のモチベーションも高めるための取り組みでもありますね。では、山田さんはいかがですか。

山田 理事長に伺いたいのですが、放射光分野で頂点におられた研究者からみて、これからの10年間でどういうところに力を入れるべきなのでしょうか。

雨宮 放射光科学技術は成熟しているので、大きなブレイクスルーがたくさん転がっているわけではありません。現場の利用者ニーズを先取りしたボトムアップ的発展が必要だと思います。 利用者と共に実験を行いながら、利用者ニーズにいかに的確に対応できるか、という視点が重要です。その際、計測科学と情報科学の連携が益々重要になると思います。 今後、ロボット化が進めばこれまで時間のかかっていた手作業を手放して、思考したり議論したりする時間をより多く作りだせるはずです。 その際に、JST、NEDOなどの戦略的プロジェクトに積極的に関わっていく姿勢も重要だと思います。では、佐藤さんはいかがですか。

佐藤 他部署との連携がうまくいくと、何ごともやりやすい環境になると思います。Nano Terasuも利用開始となり安全保障輸出管理の手続が必要ですが、 その際には利用推進部だけでなく、SPring-8とSACLAについて既に手続している総務調整課との連携により進め方が共有されています。

雨宮 利用推進部に対するお願いがあります。今後、Nano Terasuの共用は拡大していきます。Nano TerasuとSPring-8/SACLAは地理的には離れていますが、利用者選定においても、双方がしっかりと情報共有・連携して、相乗効果を高めてほしいと思います。

松田 任期付職員にもかかわらず、このような賞をいただけるのは本当に嬉しく思います。ただ今回でJASRIでの勤務は3回目になります。 これまでも任期の都合上中途半端な状況で離職していますので、可能であれば任期付から任期のないポジションを与えてもらえる機会がありますと、よりモチベーションが高まるのではないかと思います。

雨宮 とても重要な指摘で、ぜひ、そうしたいと思います。そのためには安定した基盤が欠かせません。幹部としてマネジメントに対する責任を改めて感じました。

垣口 今回このような賞をいただき、歯車の一つとして自分の仕事が認められたことを強く実感しています。ただ職員の中には理事長と話した経験のない人もいます。そんな人たちも、常に見守られていると感じられる職場環境であれば、モチベーションアップにも繋がると思います。

雨宮 役員と職員のコミュニケーション、情報共有の機会は増やしたいと思っています。実は6年前に着任したとき、金曜日の午後3時にティータイムをやろうと考えていました。残念ながらコロナ禍のために実現できなかったのですが、去年の12月から少しずつ復活させています。次の執行部にも引き継いでいきたいと思います。

池端 新たな企画を立ち上げる機会があればいいなと思います。さらに立ち上げた企画に対して、ユーザーから何らかのレスポンスがあれば、より力づけられます。新しい課題つくりへの貢献などもモチベーションにつながります。

山田 アンケートを取ると、サイレントマジョリティの声を聞かせてもらえるのがよいですね。

田中 安全管理室での受賞は初めてなので、モチベーションはかなり高まりました。通常業務をやっていて表彰された感覚で、安全管理室全体が表彰されたのだと嬉しく思っています。

高橋 ユーザーからいろいろ賛辞をもらえるのが、何よりやりがいに繋がります。

中野 人の笑顔を見たとき、自分が嬉しいと感じたときにモチベーションが上がります。私は先輩たちから動機づけをして頂いたので、今度は自分が次の世代につなげる番だと認識しています。チームでの取り組み、安全管理室としての取り組みが、私にとっての力になってきたと思います。

小口 仕事とは本来モチベーションとは関係ないもので、モチベーションに左右されるようではいけない、と思います。職場環境としては出勤時に億劫になる気持ちが生じないこと、ある程度長期的な雇用が保証されていることが、大切だと思います。 それと、できる人に仕事が集中し過ぎる傾向があるので、そうならないような制度上の仕組みがあるといいですね。

雨宮 小口さんの指摘は重要ですね。『JASRI Vision 2030』では、先ほど述べた「多様化する利用者ニーズに的確に応える」という要点のほかに、次の2点を挙げています。 「施設者と密な情報共有と信頼関係を構築し、第4世代放射光施設(SPring-8-II・NanoTerasu)を核とした放射光研究をバランスよくリードする機関となる」と「安全で安心な研究環境と職場環境を創る」です。 この3つを実現するためにも、モチベーションの高まりを阻害する要因を除去していきたいと思います。ありがとうございました。

<用語解説>

※1:PDF解析

PDF(Pair Distribution Function)すなわち二体分布関数は、物質の結晶性に依らず原子間距離と配位数の情報を散乱パターンから引き出す解析法です。

※2:該否判定手続

輸出や技術提供を行う際に、対象となる貨物や技術が、輸出貿易管理令や外国為替令等で規制されている「リスト規制」の対象となるかどうかを判定する手続のことです。

具体的には、経済産業省が定めるリストに掲載されている品目であるかどうかを確認します。

※3:みなし輸出管理の明確化

外国為替及び外国貿易法(外為法)上、日本国内であっても、非居住者に提供する場合は輸出と同様にみなし輸出管理対象となる制度について、従来居住者は対象外とされていましたが、非居住者の強い影響を受けている(特定類型に該当する)居住者についても対象に含まれる旨、明確化されました。

※4:NPS(ネット・プロモーター・スコア)

顧客ロイヤルティ(企業やブランドに対する信頼や愛着)を測る指標です。顧客が企業の商品やサービスをどれだけ他の人に推奨したいかを数値化します。